Piccolo Teatro, ''Faust, frammenti''

Photo © Piccolo Teatro di Milano

La sala del Teatro Studio, ristrutturata da Marco Zanuso tra il 1984 e il 1987 con precisi riferimenti all'architettura residenziale popolare dei cortili milanesi (le cosiddette ''case di ringhiera''), ha ispirato e condizionato regia e scenografia dei Frammenti.

Uno spettacolo nato, annota Giorgio Strehler in Appunti di regia del Faust parte prima, 1989:

«... senza la visione esatta di ciò che sarebbe diventato.

Il luogo stesso, il Teatro Studio ...»

Uno spettacolo nato, annota Giorgio Strehler in Appunti di regia del Faust parte prima, 1989:

«... senza la visione esatta di ciò che sarebbe diventato.

Il luogo stesso, il Teatro Studio ...»

Photo © Peroni

«... chiedeva questa metodologia.

In questo eccezionale, forse unico luogo teatrale, con il suo legno, le sue semplici forme, la sua severità artigiana [ ... ] stiamo creando non solo spettacoli teatrali ma anche, spero, un nuovo rapporto tra spettacolo e attori, tra attori e spettatore, tra la magia della finzione e la chiarezza dell'impegno critico [ ... ] una ricerca che spero permetterà al pubblico di sentirsi partecipe di un travaglio di interpretazione e non soltanto spettatore di teatro.»

In questo eccezionale, forse unico luogo teatrale, con il suo legno, le sue semplici forme, la sua severità artigiana [ ... ] stiamo creando non solo spettacoli teatrali ma anche, spero, un nuovo rapporto tra spettacolo e attori, tra attori e spettatore, tra la magia della finzione e la chiarezza dell'impegno critico [ ... ] una ricerca che spero permetterà al pubblico di sentirsi partecipe di un travaglio di interpretazione e non soltanto spettatore di teatro.»

Photo © Peroni

«Il Teatro Studio è nato per questo e in queste forme di spettacolo-ricerca trova la sua ragione d'essere.

Questa ricerca-spettacolo in vitro, vista nel suo farsi e disfarsi, non avrà una cifra unitaria: sarà un vero e proprio studio in cui si proporrà il mescolamento dei linguaggi.»

Scrive Franco Quadri nella prefazione di Josef Svoboda, I segreti dello spazio teatrale, Ubulibri 1997:

«... era nata, tra altre alternative da proporre ...»

Questa ricerca-spettacolo in vitro, vista nel suo farsi e disfarsi, non avrà una cifra unitaria: sarà un vero e proprio studio in cui si proporrà il mescolamento dei linguaggi.»

Scrive Franco Quadri nella prefazione di Josef Svoboda, I segreti dello spazio teatrale, Ubulibri 1997:

«... era nata, tra altre alternative da proporre ...»

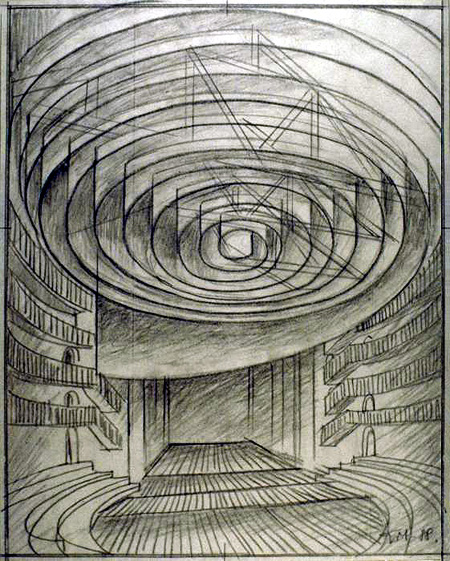

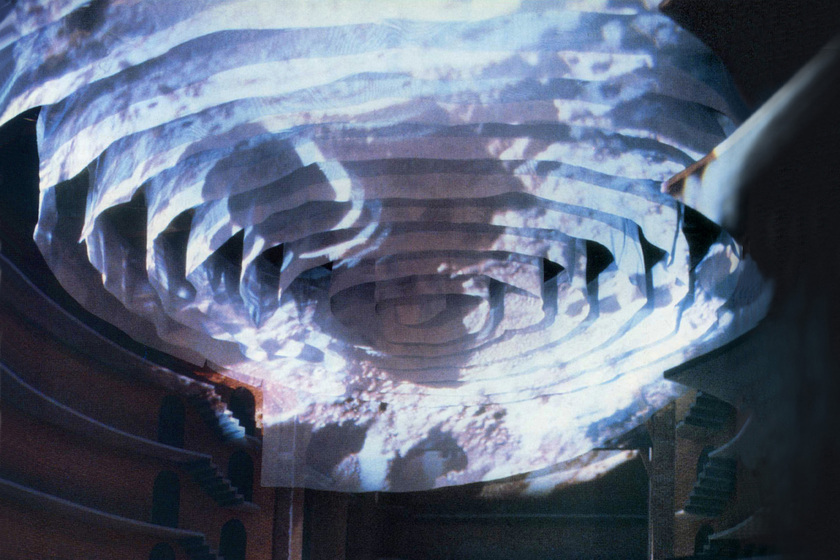

Photo © Sketch by Josef Svoboda / Piccolo Teatro di Milano

«... l'idea di quella spirale che avrebbe soddisfatto Strehler e salvato nel contempo i suoi principi (''Ogni spettacolo esige per me il ritrovamento di una cosa che dica tutto''): ci vollero dunque 350 metri di seta di 3 metri di larghezza, montati in una figura discendente leggera ed equilibrata, armonica e generatrice di ritmo, che non pendesse né facesse pieghe, non fosse ricucita ma incollata, tenuta insieme con precisione, perché ''dentro conteneva un segreto matematico''.»

Nell'immagine, il bozzetto della spirale in seta HSE - Tempesta bianca che dominerà la scenografia.

Ricorda Josef Svoboda, op. cit.:

«Lo spazio del Teatro Studio, dove palcoscenico e platea tradizionali sono integrati e si collocano al centro dell'ellisse dei sedili ...»

Nell'immagine, il bozzetto della spirale in seta HSE - Tempesta bianca che dominerà la scenografia.

Ricorda Josef Svoboda, op. cit.:

«Lo spazio del Teatro Studio, dove palcoscenico e platea tradizionali sono integrati e si collocano al centro dell'ellisse dei sedili ...»

Photo © Peroni

«... richiede la creazione di un rapporto di partnership tra i due settori.

Quando me ne resi conto, capii che era questa l'idea dalla quale dovevo partire, e Strehler fu immediatamente d'accordo.

Realizzai così la spirale che dall'alto dominava la platea: come dalla spirale era nato il mondo, così dalla mia, da cui via via fluivano tutti gli elementi scenici, nasceva il mondo dello spettacolo.

Adottammo questa soluzione - che appariva di grande semplicità, benché fosse vero il contrario - anche per la seconda parte del Faust, nel 1991.»

Quando me ne resi conto, capii che era questa l'idea dalla quale dovevo partire, e Strehler fu immediatamente d'accordo.

Realizzai così la spirale che dall'alto dominava la platea: come dalla spirale era nato il mondo, così dalla mia, da cui via via fluivano tutti gli elementi scenici, nasceva il mondo dello spettacolo.

Adottammo questa soluzione - che appariva di grande semplicità, benché fosse vero il contrario - anche per la seconda parte del Faust, nel 1991.»

Photo © from I segreti dello spazio teatrale, courtesy of Ubulibri

La cavea-spazio scenico del Teatro Studio sovrastata dalla spirale di seta HSE - Tempesta bianca.

«... è l'infinito universo totalizzante ed intoccabile che sovrasta l'opera di Goethe. La tua intuizione è assoluta.»

Giorgio Strehler, Lettera a Josef Svoboda, 1990.

La spirale può essere illuminata da luci tenui:

«... può sopportare certamente di diventare, nello spettacolo, l'immagine dell'infinito come lo vede l'uomo, cioè come una specie di cielo con il suo variare a notte e a giorno, albe, tramonti, senza per questo perdere il suo essere cosmico, simbolo globale.»

Ibidem.

«... è l'infinito universo totalizzante ed intoccabile che sovrasta l'opera di Goethe. La tua intuizione è assoluta.»

Giorgio Strehler, Lettera a Josef Svoboda, 1990.

La spirale può essere illuminata da luci tenui:

«... può sopportare certamente di diventare, nello spettacolo, l'immagine dell'infinito come lo vede l'uomo, cioè come una specie di cielo con il suo variare a notte e a giorno, albe, tramonti, senza per questo perdere il suo essere cosmico, simbolo globale.»

Ibidem.

Photo © Peroni

Ma non la si può muovere, Strehler non vuole che la metafora dell'infinito venga sminuita:

«... la spirale-infinito-cosmo è un gesto così definitivo e totale da non consentire alcun uso diverso [ ... ] non può diventare oggetto utilitaristico, di scenografia.

In questo senso io credo che quando tu hai pensato alla spirale che si potrebbe muovere, inclinarsi, abbassarsi durante lo spettacolo, hai pensato ad un errore.

Solo avendo il coraggio di accettare la fissità imperturbabile della spirale, le si concede il valore che ha.»

Ibidem.

«... la spirale-infinito-cosmo è un gesto così definitivo e totale da non consentire alcun uso diverso [ ... ] non può diventare oggetto utilitaristico, di scenografia.

In questo senso io credo che quando tu hai pensato alla spirale che si potrebbe muovere, inclinarsi, abbassarsi durante lo spettacolo, hai pensato ad un errore.

Solo avendo il coraggio di accettare la fissità imperturbabile della spirale, le si concede il valore che ha.»

Ibidem.

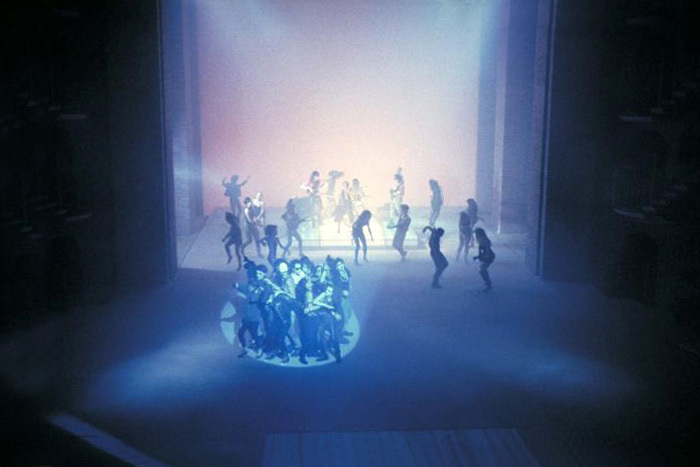

Photo © Piccolo Teatro di Milano

La spirale non può essere disturbata nemmeno da proiezioni e, se accade, il fatto assume una valenza brutale.

Quando viene invasa da luci da discoteca in movimento, nella scena de La cucina della strega:

«... si distrugge in un certo senso, l'assoluto della spirale.

È comunque un gesto gravissimo, secondo me e può voler dire una sola cosa: l'avvilimento del tutto in un mondo senza infinito, a livello bestiale.»

Ibidem.

Quando viene invasa da luci da discoteca in movimento, nella scena de La cucina della strega:

«... si distrugge in un certo senso, l'assoluto della spirale.

È comunque un gesto gravissimo, secondo me e può voler dire una sola cosa: l'avvilimento del tutto in un mondo senza infinito, a livello bestiale.»

Ibidem.

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

Oppure nella scena de La guerra:

«... la spirale viene violentata e diventa schermo di immagini di simulazione di guerre [ ... ] l'infinito cielo viene violato dalla tecnologia, radars, laser, segnali, missili, guerre interstellari, ecc.

Cioè viene violato dalla scienza di Mefistofele e per uso perverso, non umanistico.»

Ibidem.

«... la spirale viene violentata e diventa schermo di immagini di simulazione di guerre [ ... ] l'infinito cielo viene violato dalla tecnologia, radars, laser, segnali, missili, guerre interstellari, ecc.

Cioè viene violato dalla scienza di Mefistofele e per uso perverso, non umanistico.»

Ibidem.

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

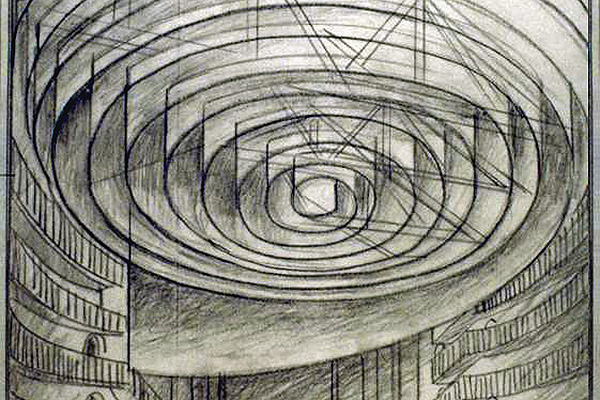

I tre arcangeli glorificano il Signore che si accorda con Mefistofele, immerso nel magma, sulla tentazione a cui verrà sottoposto Faust.

Nella scena, che contrappone classicamente cielo e inferi, Svoboda pone gli arcangeli alati su tre piccole piattaforme che, nascoste tra le nubi, ruotano lentamente sul loro asse.

Lo spazio scenico è fiocamente retroilluminato da un fondale RTE - Temporale che manda quasi in silohuette gli arcangeli ...

Nella scena, che contrappone classicamente cielo e inferi, Svoboda pone gli arcangeli alati su tre piccole piattaforme che, nascoste tra le nubi, ruotano lentamente sul loro asse.

Lo spazio scenico è fiocamente retroilluminato da un fondale RTE - Temporale che manda quasi in silohuette gli arcangeli ...

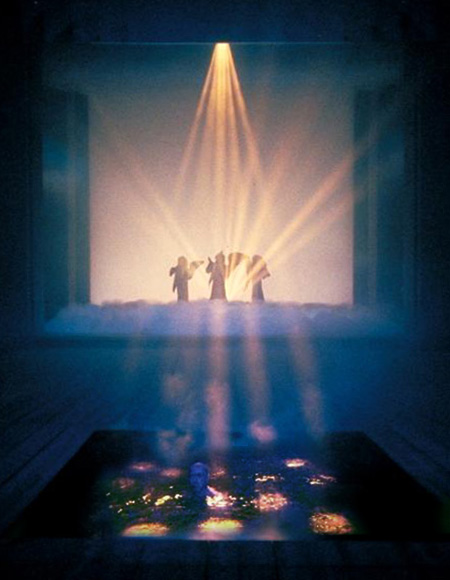

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

... mentre i vapori del magma danno consistenza e tridimensionalità ai caratteristici fasci di luce ''alla Svoboda'' che fendono la semioscurità.

«Il Prologo in cielo si apre con un'allusione al teatro barocco, mentre nella piscina squadrata di Mefistofele ribolle il magma infuocato e fuma il ghiaccio degli inferi come nell'iconografia più antica.»

Flavia Foradini, Faust sulle scene: un'episodica fortuna, 1989.

«Il Prologo in cielo si apre con un'allusione al teatro barocco, mentre nella piscina squadrata di Mefistofele ribolle il magma infuocato e fuma il ghiaccio degli inferi come nell'iconografia più antica.»

Flavia Foradini, Faust sulle scene: un'episodica fortuna, 1989.

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

Giorgio Strehler, in Appunti di regia del Faust parte prima, 1989:

«Così, è una scelta critica anche il Prologo in cielo, nella sua forma di immagine sacra, quasi da ''illustrazione popolare'', e Mefistofele immerso in un magma acquatico primordiale.

La nostra rappresentazione ...»

«Così, è una scelta critica anche il Prologo in cielo, nella sua forma di immagine sacra, quasi da ''illustrazione popolare'', e Mefistofele immerso in un magma acquatico primordiale.

La nostra rappresentazione ...»

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

«... cerca di dare suono, immagine e significato a parti e problemi di drammaturgia ed interpretazione che hanno costituito e costituiranno sempre il tormento di tutti coloro che vorranno affrontarli.

Un esempio, tra i tanti, è l'immenso problema dello Spirito della Terra.

Si sono scritti libri su questo!»

Un esempio, tra i tanti, è l'immenso problema dello Spirito della Terra.

Si sono scritti libri su questo!»

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

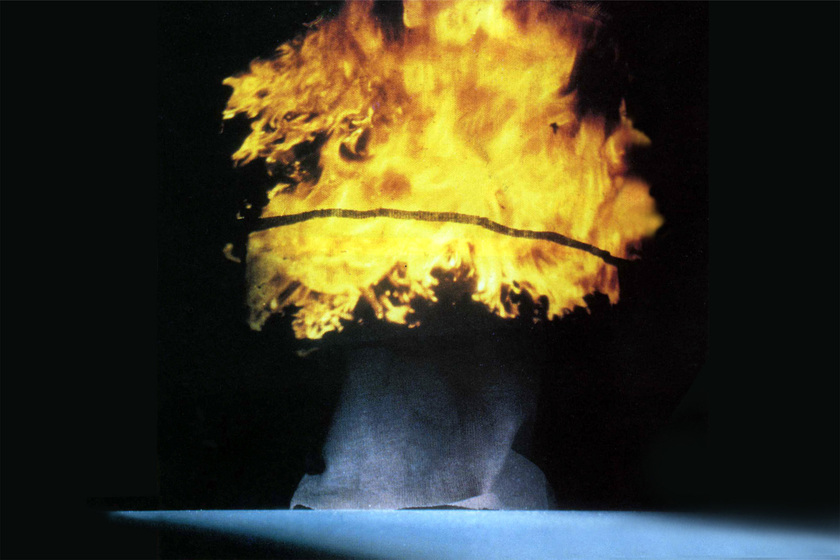

«Noi abbiamo tentato di risolverlo in un modo coraggioso e complesso, con l'immagine dello schizzo apollineo disegnato da Goethe stesso, ingrandito e in movimento e con la voce di Will Quadflieg che dice i versi in lingua tedesca.»

Photo © from I segreti dello spazio teatrale, courtesy of Ubulibri

«Ma l'immagine di fiamma, l'immagine dello Spirito Cosmico che arde, chi potrà mai rendercela nella sua totalità?

Certamente la nostra proposta è qualcosa di più di un trucco teatrale per rappresentare l'irrappresentabile.»

Per stimolare la partecipazione dello spettatore ...

Certamente la nostra proposta è qualcosa di più di un trucco teatrale per rappresentare l'irrappresentabile.»

Per stimolare la partecipazione dello spettatore ...

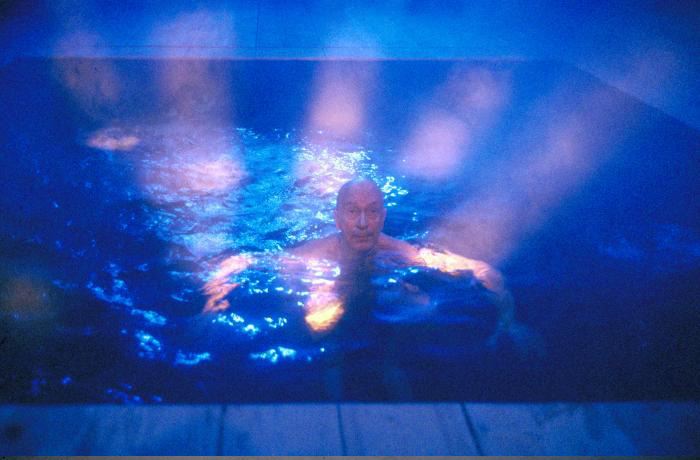

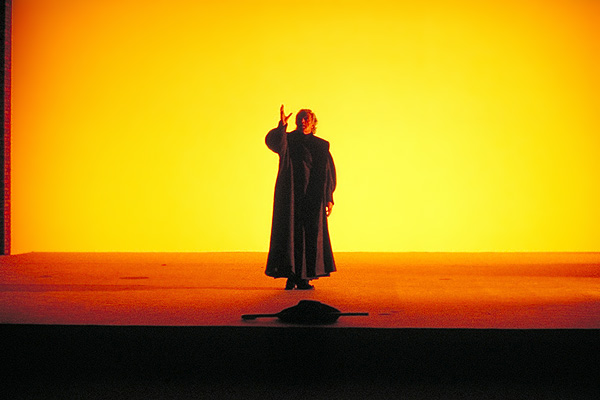

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

... Strehler (qui nelle vesti di Faust) aveva scelto di:

«... sottolineare l'abbandono di ogni ''piccolo realismo teatrale'', gli oggetti, i mobili, le cose che si toccano e si vedono, per lasciarle quasi sempre all'immaginario del pubblico; quel pubblico che è capace nella sua fantasia, nell'attimo stesso della rappresentazione - se è legittima, poetica, rettamente condotta - di inventarsi il più straordinario teatro possibile ...»

«... sottolineare l'abbandono di ogni ''piccolo realismo teatrale'', gli oggetti, i mobili, le cose che si toccano e si vedono, per lasciarle quasi sempre all'immaginario del pubblico; quel pubblico che è capace nella sua fantasia, nell'attimo stesso della rappresentazione - se è legittima, poetica, rettamente condotta - di inventarsi il più straordinario teatro possibile ...»

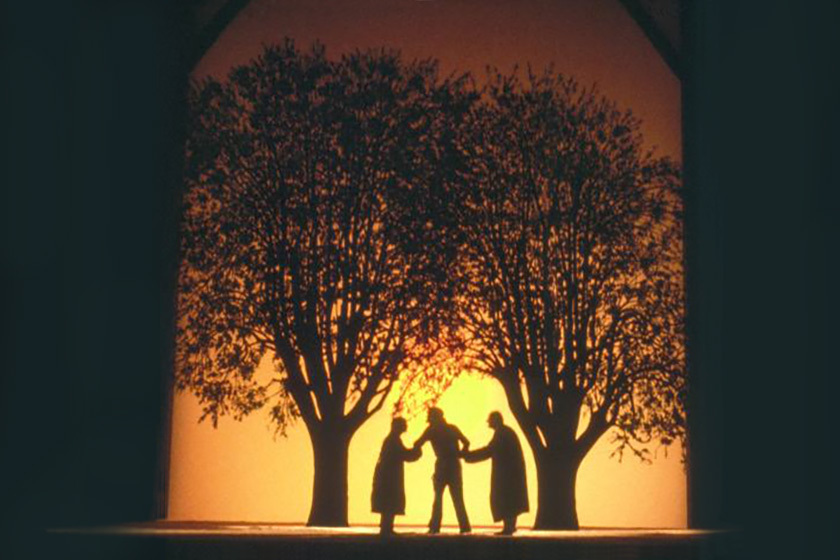

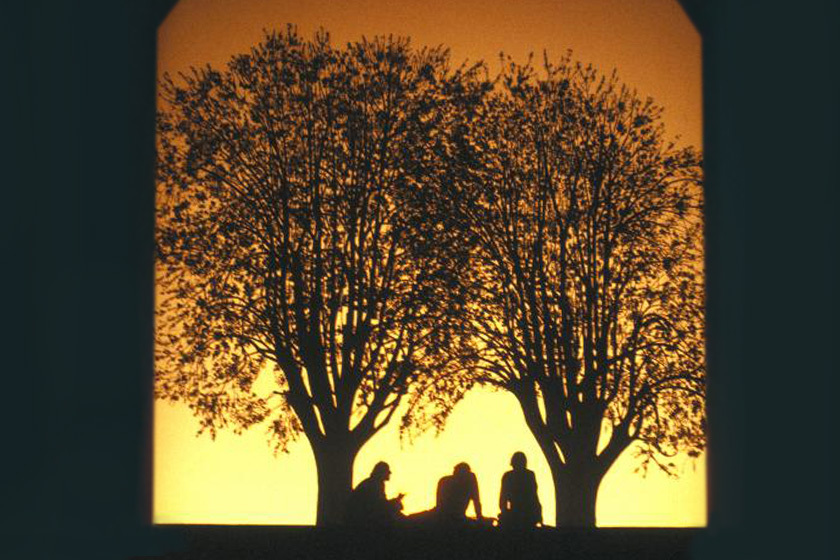

Photo © Piccolo Teatro di Milano

«... sulla trama delle parole, dei suoni, dei gesti e delle atmosfere che gli vengono proposte.

L'estrema parsimonia delle scene (stanze, muri, porte, finestre e via dicendo) create da un poco di luce e dall'attore [ ... ] l'uso del costume solo là dove ci pareva assolutamente necessario, per dare un tempo storico, una concretezza visiva all'azione interiore.»

L'estrema parsimonia delle scene (stanze, muri, porte, finestre e via dicendo) create da un poco di luce e dall'attore [ ... ] l'uso del costume solo là dove ci pareva assolutamente necessario, per dare un tempo storico, una concretezza visiva all'azione interiore.»

Photo © Piccolo Teatro di Milano

«Sono, tutti questi, gesti teatrali espressi con molta decisione e senza ambiguità.

C'è poco e moltissimo nel nostro semplice e spoglio teatro, c'è poco ''spettacolo-spettacolo'' e tuttavia mi sembra che brilli sempre il lampo della teatralità lungo tutto l'arco della rappresentazione.

Un lampo di teatralità che è, al tempo stesso, lampo di chiarezza e di scelta.»

Giorgio Strehler, Appunti di regia del Faust parte prima, 1989.

C'è poco e moltissimo nel nostro semplice e spoglio teatro, c'è poco ''spettacolo-spettacolo'' e tuttavia mi sembra che brilli sempre il lampo della teatralità lungo tutto l'arco della rappresentazione.

Un lampo di teatralità che è, al tempo stesso, lampo di chiarezza e di scelta.»

Giorgio Strehler, Appunti di regia del Faust parte prima, 1989.

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

La silohuette di Faust (Giorgio Strehler) si profila sul Fondale retroilluminato RTE - Temporale mentre Gretchen (Gaia De Laurentis) è illuminata frontalmente da una luce di taglio.

«Ho conosciuto ben pochi registi - Brecht, in parte Peter Brook, o ciò che si sa di Reinhard e di Piscator - capaci, come Strehler, di ''ricominciare da capo''.

Le cronache della ricerca su Faust ne sono un esempio, a volte, frastornante.

Il processo comincia ...»

«Ho conosciuto ben pochi registi - Brecht, in parte Peter Brook, o ciò che si sa di Reinhard e di Piscator - capaci, come Strehler, di ''ricominciare da capo''.

Le cronache della ricerca su Faust ne sono un esempio, a volte, frastornante.

Il processo comincia ...»

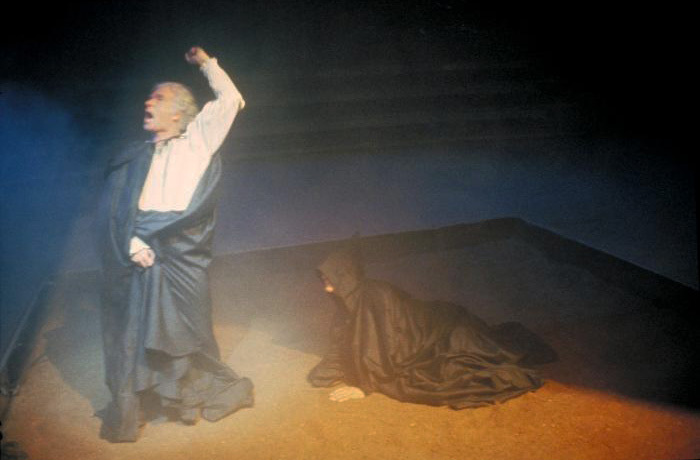

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

«... con la scelta dei ''frammenti''.

Comincia con tutto ciò che riguarda soluzioni sceniche, musicali, luministiche, compositive.

Comincia con la sua stessa persona in scena che, più ancora che sul monitor, controlla - o meglio, fa controllare e giudicare dai suoi collaboratori, Battistoni o D'Amato, Marine Flach o Brockhaus, o Zampieri, la costumista Luisa Spinatelli o i suoi partner di palcoscenico, Franco Graziosi o Gianfranco Mauri, o Giulia Lazzarini.»

Comincia con tutto ciò che riguarda soluzioni sceniche, musicali, luministiche, compositive.

Comincia con la sua stessa persona in scena che, più ancora che sul monitor, controlla - o meglio, fa controllare e giudicare dai suoi collaboratori, Battistoni o D'Amato, Marine Flach o Brockhaus, o Zampieri, la costumista Luisa Spinatelli o i suoi partner di palcoscenico, Franco Graziosi o Gianfranco Mauri, o Giulia Lazzarini.»

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

«Si può dire che non esista momento, fase, trovata, soluzione, che non abbia subito dozzine di varianti.

Spesso, chi assisteva ad una prova un lunedì si trovava, al sabato, di fronte ad un altro spettacolo.

Ma niente restava intentato - niente restava limitato alla fase di esperimento soffocato sul nascere.

Strehler ha fatto della ''autocontraddizione'' un criterio creativo.»

Ettore Gaipa, Appunti su una ricerca, 1989.

Spesso, chi assisteva ad una prova un lunedì si trovava, al sabato, di fronte ad un altro spettacolo.

Ma niente restava intentato - niente restava limitato alla fase di esperimento soffocato sul nascere.

Strehler ha fatto della ''autocontraddizione'' un criterio creativo.»

Ettore Gaipa, Appunti su una ricerca, 1989.

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

Fondale retroilluminato realizzato con il film RTE - Temporale.

Il metodo con cui Strehler affrontò Faust era il suo abituale, ma assunse in questo caso anche un ulteriore significato, che la critica non mancò di evidenziare:

«... Nel procedere [ ... ] per blocchi di scene, ellitticamente suturate dalla memoria immanente dell'insieme ...»

Il metodo con cui Strehler affrontò Faust era il suo abituale, ma assunse in questo caso anche un ulteriore significato, che la critica non mancò di evidenziare:

«... Nel procedere [ ... ] per blocchi di scene, ellitticamente suturate dalla memoria immanente dell'insieme ...»

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

«... si riproduce in modo allusivo lo stesso processo genetico dell'opera di Goethe, la problematica invenzione di una struttura che nacque e si coagulò per progressive illuminazioni.»

Dario Del Corno, Il demiurgo tra Goethe e Faust, 1989.

Un processo genetico che, come è noto, durò sessant'anni ...

Dario Del Corno, Il demiurgo tra Goethe e Faust, 1989.

Un processo genetico che, come è noto, durò sessant'anni ...

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

... perché Goethe lavorò al Faust dal 1772 al 1831, creando il personaggio che è entrato nell'immaginario collettivo come simbolo dell'anima moderna, avida di conoscenza, aspirante all'eterna giovinezza, ribelle ai limiti invalicabili della natura umana e perpetuamente alle prese con il problema fondamentale della conciliazione della contrapposizione Bene-Male.

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

Secondo alcuni pareri, trattando del Faust di Strehler-Svoboda non si può nemmeno parlare di scena - o scene, bensì, piuttosto, di un concetto di ''spazio ricerca''.

«Siamo ben lontani non soltanto dai ritrovati costruttivi, o simbolistici, o espressionisti, ma anche dal criterio degli ''elementi allusivi''.

Lo spazio si fa diaspora di luoghi deputati.»

«Siamo ben lontani non soltanto dai ritrovati costruttivi, o simbolistici, o espressionisti, ma anche dal criterio degli ''elementi allusivi''.

Lo spazio si fa diaspora di luoghi deputati.»

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

«C'è un finestrone - a terra - nello studio di Faust, ma è una proiezione azzurrina emanata da una fonte di luce.

Esistono raggi, lampi di luce, ombre di fumo, da cui emergono e in cui spariscono personaggi.

Esiste una botola, un vero deus ex machina, che partorisce la piscina di Mefisto ...»

Esistono raggi, lampi di luce, ombre di fumo, da cui emergono e in cui spariscono personaggi.

Esiste una botola, un vero deus ex machina, che partorisce la piscina di Mefisto ...»

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

«... e la mongolfiera del viaggio verso la Strega, evoca e inghiottisce uomini e cose.

Aldilà del tempo - ma immerso nello spazio.

Ecco, visivamente, questo Faust.»

Ettore Gaipa, op. cit..

Aldilà del tempo - ma immerso nello spazio.

Ecco, visivamente, questo Faust.»

Ettore Gaipa, op. cit..

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

La scena de Il Duomo, costruita solo con qualche finestra di luce.

Svoboda utilizzava a volte fumo o pulviscolo in scena per ragioni drammatiche, mai esclusivamente estetiche.

Ecco una proposta di lettura dell'uso di questo elemento scenografico nel Faust di Strehler.

Svoboda utilizzava a volte fumo o pulviscolo in scena per ragioni drammatiche, mai esclusivamente estetiche.

Ecco una proposta di lettura dell'uso di questo elemento scenografico nel Faust di Strehler.

Photo © Piccolo Teatro di Milano

«... il fumo è continuità di movimento, è perfino ricerca di una forma e di una consistenza visiva.

È necessario porsi l'interrogativo, per non rischiare di relegare il fenomeno ''fumo'' ad un espediente esteriore che, peraltro, sarebbe improbabile nelle sue molte iterazioni.

Non è che serva a rendere suggestiva l'acqua della piscina da cui Mefisto parla con la Voce di Dio.»

È necessario porsi l'interrogativo, per non rischiare di relegare il fenomeno ''fumo'' ad un espediente esteriore che, peraltro, sarebbe improbabile nelle sue molte iterazioni.

Non è che serva a rendere suggestiva l'acqua della piscina da cui Mefisto parla con la Voce di Dio.»

Photo © Piccolo Teatro di Milano

«Non è che intenda creare atmosfere.

Potrebbe essere la spirale mobile che si contrappone a quella - bianca e vaporosa - che sovrasta lo spazio scenico.

Ma è rivelatore di immagini; in alcuni momenti raggiunge il paradosso di materializzare raggi di luce, proiezioni, immagini che, invece, per sua natura, dovrebbe occultare.»

Ettore Gaipa, op. cit..

Potrebbe essere la spirale mobile che si contrappone a quella - bianca e vaporosa - che sovrasta lo spazio scenico.

Ma è rivelatore di immagini; in alcuni momenti raggiunge il paradosso di materializzare raggi di luce, proiezioni, immagini che, invece, per sua natura, dovrebbe occultare.»

Ettore Gaipa, op. cit..

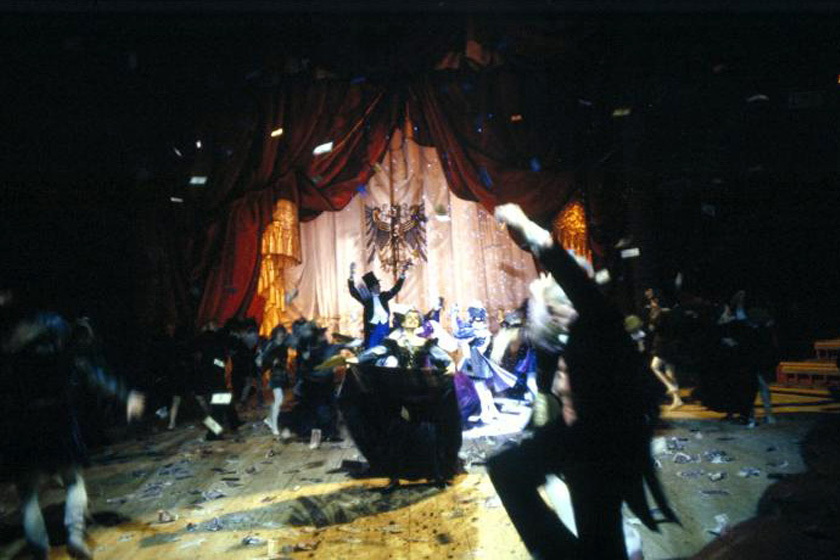

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

La scena de Il palazzo dell'Imperatore.

Nel 1990 Strehler porta in scena la seconda parte dei Frammenti, proseguendo «... un cammino di ricerca e di riflessione sicuramente non semplice, un lavoro collettivo faticoso che ci ha lasciato talvolta perplessi, talvolta inermi, ma sempre ammirati e sconvolti di fronte alla grandezza del testo che andavamo via via affrontando.»

Nel 1990 Strehler porta in scena la seconda parte dei Frammenti, proseguendo «... un cammino di ricerca e di riflessione sicuramente non semplice, un lavoro collettivo faticoso che ci ha lasciato talvolta perplessi, talvolta inermi, ma sempre ammirati e sconvolti di fronte alla grandezza del testo che andavamo via via affrontando.»

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

«Un lavoro di umiltà, dunque anche il nostro, nel tentare di dare corpo reale, sulla scena, ad una delle più grandi opere della cultura umana, che Goethe stesso aveva scritto e inteso come opera teatrale.

Su questo punto non abbiamo mai avuto dubbi.

Non abbiamo mai esitato a credere alla rappresentabilità della ''Tragedia Faust'' da tanti giudicata irrappresentabile soprattutto per quanto riguarda la Seconda Parte.»

Giorgio Strehler, Appunti di regia del Faust parte seconda, 1991.

Su questo punto non abbiamo mai avuto dubbi.

Non abbiamo mai esitato a credere alla rappresentabilità della ''Tragedia Faust'' da tanti giudicata irrappresentabile soprattutto per quanto riguarda la Seconda Parte.»

Giorgio Strehler, Appunti di regia del Faust parte seconda, 1991.

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

Il sipario dipinto su di un fondale in tela ASC1000S - Sceno 1.000 cm della scena de Il palazzo dell'Imperatore.

Strehler descrive a Svoboda le proprie intenzioni per la scena d' apertura dei Frammenti parte seconda: «... Palazzo dell'Imperatore: [ ... ] Propongo: davanti al sipario rosso semplice (il solito) che è in questo momento chiuso, cala un grandissimo sipario dipinto perfettamente (vedi esempi a. e b. Meglio l'a. con l'aquila o altro).»

Strehler descrive a Svoboda le proprie intenzioni per la scena d' apertura dei Frammenti parte seconda: «... Palazzo dell'Imperatore: [ ... ] Propongo: davanti al sipario rosso semplice (il solito) che è in questo momento chiuso, cala un grandissimo sipario dipinto perfettamente (vedi esempi a. e b. Meglio l'a. con l'aquila o altro).»

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

«Questo è un sipario di teatro d'opera che oltrepassa i portali, prende tutto il fondo del teatro, cancella il resto.

Viene portato il trono-cassaforte.

Ma in proporzioni diverse, pensato per il Teatro Studio e per la situazione. Forse è una cassaforte d'oro che si apre e che ha proporzioni più giuste, che è un importantissimo oggetto, brillante, meraviglioso ma che nasconde il niente.»

Viene portato il trono-cassaforte.

Ma in proporzioni diverse, pensato per il Teatro Studio e per la situazione. Forse è una cassaforte d'oro che si apre e che ha proporzioni più giuste, che è un importantissimo oggetto, brillante, meraviglioso ma che nasconde il niente.»

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

«Ad un certo punto la parte centrale del sipario si apre all'imperiale e appare L'allegoria dell'elefante.

Carta moneta.

Ballo riprende, cadono dall'alto migliaia di biglietti di banca come fossero coriandoli a carnevale.»

Giorgio Strehler, Lettera a Joseph Svoboda, 1990.

Carta moneta.

Ballo riprende, cadono dall'alto migliaia di biglietti di banca come fossero coriandoli a carnevale.»

Giorgio Strehler, Lettera a Joseph Svoboda, 1990.

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

La scena de La guerra.

Strehler è ben consapevole di ogni risvolto dell'impegno critico profuso nell'interpretazione di Faust, un impegno che «... non è mai gelido ed asettico o soltanto sapiente, ma è sempre un tentativo di comunicare, di esprimere idee e emozioni, di fare proposte, di avventurarsi in sentieri poco conosciuti.»

Strehler è ben consapevole di ogni risvolto dell'impegno critico profuso nell'interpretazione di Faust, un impegno che «... non è mai gelido ed asettico o soltanto sapiente, ma è sempre un tentativo di comunicare, di esprimere idee e emozioni, di fare proposte, di avventurarsi in sentieri poco conosciuti.»

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

«Certo quella che abbiamo conquistato non può essere l'unica forma possibile.

Altri, troveranno altri modi.

Ma certo essa è plausibile, certo essa è evidente ed anche stilisticamente nuova.

Il Faust fin d'ora, si presenta infatti come un grande Oratorio Drammatico in cui momenti di spettacolo si alternano a momenti di riflessione, di lettura - ora critica, ora emozionale - solitaria o a più voci.

Un Oratorio Drammatico che percorre, sempre, le strade più difficili del testo.

Non le evita, le affronta proponendo soluzioni testuali, letterarie, sonore e visive all'altezza della complessa poetica dell'opera di Goethe.»

Giorgio Strehler, Appunti di regia del Faust parte prima, 1989.

Altri, troveranno altri modi.

Ma certo essa è plausibile, certo essa è evidente ed anche stilisticamente nuova.

Il Faust fin d'ora, si presenta infatti come un grande Oratorio Drammatico in cui momenti di spettacolo si alternano a momenti di riflessione, di lettura - ora critica, ora emozionale - solitaria o a più voci.

Un Oratorio Drammatico che percorre, sempre, le strade più difficili del testo.

Non le evita, le affronta proponendo soluzioni testuali, letterarie, sonore e visive all'altezza della complessa poetica dell'opera di Goethe.»

Giorgio Strehler, Appunti di regia del Faust parte prima, 1989.

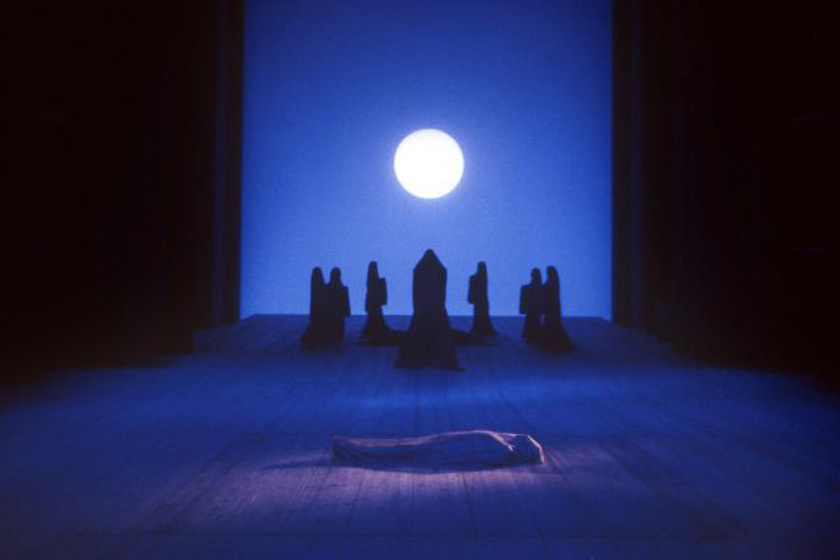

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

La luna, retroproiettata sul Fondale retroilluminato RTE - Temporale, e un etereo fondale confezionato in seta HSE - Tempesta.

«Noi ci siamo immersi in questa profondità, l'abbiamo sondata e ve l'abbiamo consegnata, con tutto quello che siamo riusciti a far nostro.

Noi attori e voi pubblico.»

«Noi ci siamo immersi in questa profondità, l'abbiamo sondata e ve l'abbiamo consegnata, con tutto quello che siamo riusciti a far nostro.

Noi attori e voi pubblico.»

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

«Soprattutto Faust ci rovescia addosso una valanga di poesia drammatica (il suo limite potrebbe essere, solo, la sua straordinaria densità) alla quale noi non siamo più usi.

Chissà, se ne siamo ancora degni?

Chissà se nel vuoto intellettuale che ci circonda, anche noi, fatalmente, non abbiamo già perduto qualcosa, per sempre?»

Chissà, se ne siamo ancora degni?

Chissà se nel vuoto intellettuale che ci circonda, anche noi, fatalmente, non abbiamo già perduto qualcosa, per sempre?»

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

«Comunque, noi abbiamo fatto Faust [ ... ] per dimostrarci che non abbiamo perduto troppo.

Che siamo ancora capaci, nonostante tutto, di misurarci con le cose grandi, di non tremare dinanzi all'abisso del buio, come dice Faust e, caso mai, di sentirci nello stesso tempo più piccoli e immensamente più grandi, dopo il confronto.»

Giorgio Strehler, ibidem.

Che siamo ancora capaci, nonostante tutto, di misurarci con le cose grandi, di non tremare dinanzi all'abisso del buio, come dice Faust e, caso mai, di sentirci nello stesso tempo più piccoli e immensamente più grandi, dopo il confronto.»

Giorgio Strehler, ibidem.

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

Elena Eleonora Brigliadori, «... tutta velo e capelli e azzurro.»

Giorgio Strehler, Lettera a Joseph Svoboda, 1990.

La consapevolezza del mare di energie che era necessario investire nell'affrontare Faust era presente in Strehler fin dall'inizio e può averlo condizionato nell'affrontare l'impresa, facendogliela posporre finché, quasi settantenne, non la poteva più rimandare.

Giorgio Strehler, Lettera a Joseph Svoboda, 1990.

La consapevolezza del mare di energie che era necessario investire nell'affrontare Faust era presente in Strehler fin dall'inizio e può averlo condizionato nell'affrontare l'impresa, facendogliela posporre finché, quasi settantenne, non la poteva più rimandare.

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

Le sue parole agli inizi del cimento lasciano trasparire il desiderio di andare fino in fondo ad ogni costo e il timore di non farcela, di non riuscire a portare a termine un lavoro titanico che «... ha presentato per noi uno sforzo, una fatica d'amore e di comprensione quale mai abbiamo incontrato [ ... ] è solo una parte, appena iniziale, di un tutto grandissimo che ci impegnerà per anni.

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

«La densità dell'opera goethiana, la sua complessità, il suo permanente mistero nella chiarezza, le sue contraddizioni, le sue continue accensioni liriche e soprattutto la sua tensione interiore quasi insostenibile per gli interpreti, ci sono apparsi talvolta insormontabili.

Abbiamo disperato.

Abbiamo lottato duramente con l'Angelo e con il Demone.»

Giorgio Strehler, ibidem.

Abbiamo disperato.

Abbiamo lottato duramente con l'Angelo e con il Demone.»

Giorgio Strehler, ibidem.

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

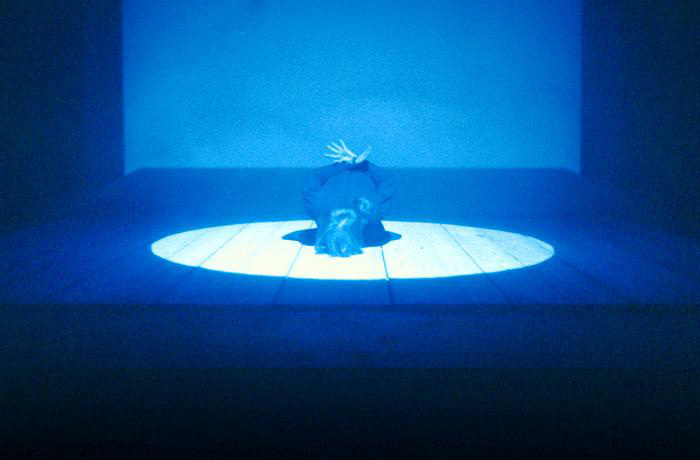

Nell'epilogo, in cui l'anima di Faust sfugge a Mefistofele solo grazie alla continua aspirazione all'infinito manifestata in vita, Strehler scioglie il dogma della fissità della spirale.

«Alla fine - per la prima ed unica volta - la spirale si muove.

E può lentamente scendere, allungarsi, invadere con l'infinito il teatro ...»

«Alla fine - per la prima ed unica volta - la spirale si muove.

E può lentamente scendere, allungarsi, invadere con l'infinito il teatro ...»

Photo © Luigi Ciminaghi / Piccolo Teatro di Milano

«... può avvolgere di infinito il corpo nudo di Faust che giace al centro della sala, spogliato di tutto, in posizione fetale, un nulla.

L'ultima immagine dello spettacolo è la spirale infinita ...»

L'ultima immagine dello spettacolo è la spirale infinita ...»

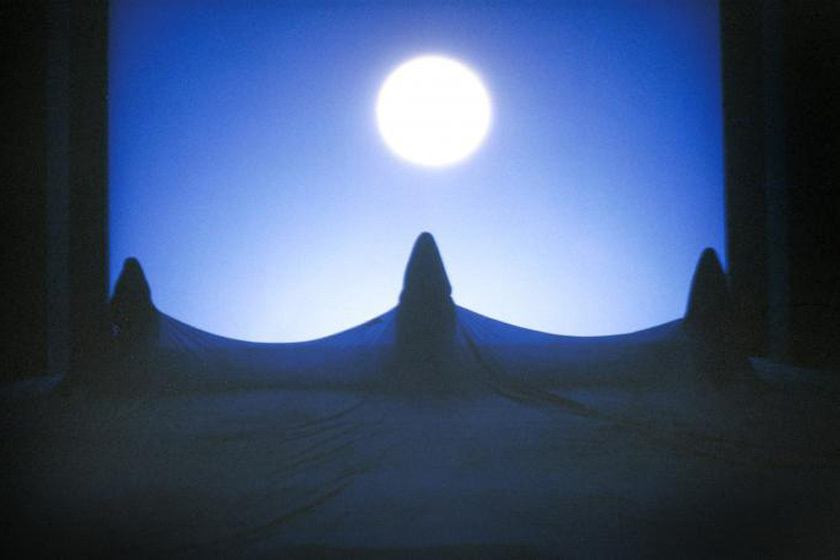

Photo © from I segreti dello spazio teatrale, courtesy of Ubulibri

«... che ha assorbito dentro di sé Faust: feto/embrione in un tutto azzurro e sfumato, [ ... ] uomo nudo e solo nel cosmo che lo avvolge e lo annienta per farne parte nel Grande Tutto [ ... ] mentre la luce scende in un suono cosmico.

Forse lo stesso del Prologo.

Come realizzarlo tecnicamente è un problema difficilissimo ma possibile.

Ti prego pensaci.

L'idea mi sembra affascinante anche se non risolve tutto l'ultimo quadro, il più bestiale problema del mondo.»

Giorgio Strehler, Lettera a Josef Svoboda, 1990.

Forse lo stesso del Prologo.

Come realizzarlo tecnicamente è un problema difficilissimo ma possibile.

Ti prego pensaci.

L'idea mi sembra affascinante anche se non risolve tutto l'ultimo quadro, il più bestiale problema del mondo.»

Giorgio Strehler, Lettera a Josef Svoboda, 1990.